生態環保產業是實現“雙碳”目標,推動經濟社會綠色低碳轉型的重要力量。

4月15日,工業和信息化部、生態環境部聯合印發《關于開展2025年國家鼓勵發展的重大環保技術裝備推薦工作的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》提出,將聚焦工業領域持續深入打好污染防治攻堅戰和國家生態環境保護主要指標要求,強化創新驅動,突破環保裝備關鍵核心技術工藝以及配套零部件、材料、藥劑等領域的技術瓶頸,加強先進適用環保裝備在冶金、化工、建材、輕工、紡織、電鍍等重點領域的推廣應用,不斷提升環保裝備標準化、成套化、高端化、智能化、綠色化水平。

《通知》要求被推薦企業近三年無違法違規記錄、未列入企業經營異常名錄和嚴重違法失信名單;被推薦技術裝備處于行業領先水平,知識產權或專有技術產權明晰,符合相關產品質量標準、環境保護設施驗收技術規范要求,應用后污染物控制優于國家污染排放相關標準要求,或優于重點區域、重點流域、重點行業特別排放限值等相關要求。

此外,針對新污染物的管控問題,生態環境部出臺新舉措。據生態環境部發布的《關于加強重點行業涉新污染物建設項目環評工作的意見》(簡稱《意見》)明確,今后石化、涂料、紡織印染、橡膠、農藥、醫藥等重點行業的建設項目,如果涉及《重點管控新污染物清單(2023年版)》中明確的14類重點管控新污染物、優先控制化學品名錄以及《斯德哥爾摩公約》附件中的化學物質,將需要開展新污染物評價。其中凡是涉及禁止生產、加工使用的新污染物建設項目,將面臨“一票否決”,不予審批。

新污染物指的是排放到環境中的,具有生物毒性、持久性、累積性等特征的有毒有害化學物質。目前國內外廣泛關注的新污染物主要包括持久性的有機污染物、內分泌干擾物、抗生素、微塑料等。相對于二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等常規污染物,新污染物仍在不斷增加,現有管理措施不足。生態環境部有關負責人介紹,《意見》的發布相當于給我國新污染物的環評管理劃出了精準的靶向區。

生態環保產業營收規模突破2.2萬億元

近日,在第二十三屆中國國際環保展覽會暨第七屆生態環保產業創新發展大會上,一批環保產業在AI和新一代信息技術、低碳轉型與“雙碳”目標、綠色生態創新實踐等方面的新產品、新技術、新裝備被集中展出。

中國工程院院士、中國環境保護產業協會副會長曲久輝介紹,目前,我國生態環保產業已形成覆蓋水、大氣、固廢、土壤、環境監測、生態修復等重點領域的工程、技術、裝備與服務體系,產業營收規模突破2.2萬億元。同時,生態環保產業逐步從傳統的末端治理模式向全鏈條全過程減污降碳和清潔生產深度延伸,產業體系持續優化升級。

中國氣候變化事務特使、聯合國前副秘書長劉振民在開幕式致辭時表示,環保產業是綠色轉型的核心引擎,更是實現“雙碳”目標的戰略性支柱。發展綠色低碳產業,加快節能降碳先進技術研發和推廣應用,為此要以科技創新引領產業升級,要推動環保產業聚焦關鍵領域的攻關,加快突破氫能、儲能、碳捕集等前沿技術,推動數字化、智能化與綠色化深度融合。

多只環保股大幅回撤

據證券時報·數據寶統計,截至4月15日收盤,環保股合計A股市值7463.4億元。逾七成環保股市值不足50億元,其中力源科技、卓錦股份市值低于10億元。

二級市場表現方面,今年以來環保股平均上漲4.01%,跑贏同期上證指數6.5個百分點以上。京源環保、恒合股份、中航泰達、上海洗霸、萬德斯等9股今年累計漲幅超50%。軍信股份、惠城環保、大地海洋、中航泰達、艾布魯5股于年內創下歷史新高。

多只小市值公司股價回撤明顯。據數據寶統計,以4月15日收盤價與2024年以來高點相比,56只環保股回撤幅度超30%,科凈源、新動力、神霧節能、仕凈科技、金圓股份等10股回撤幅度在50%以上。

科凈源回撤幅度最大,達到65.97%,最新A股市值為11.79億元,公司預計2024年凈利潤虧損0.99億元至1.41億元。報告期內,受市場環境競爭影響,以及市場供需變化等多方面因素影響,水環境投資節奏放緩。一方面,存量項目進度款項撥付周期延長,公司已獲取訂單未能按照原定實施計劃推進,回款速度放緩;另一方面,行業訂單釋放速度降低,市場競爭加劇,導致公司年度經營業績有所下滑。

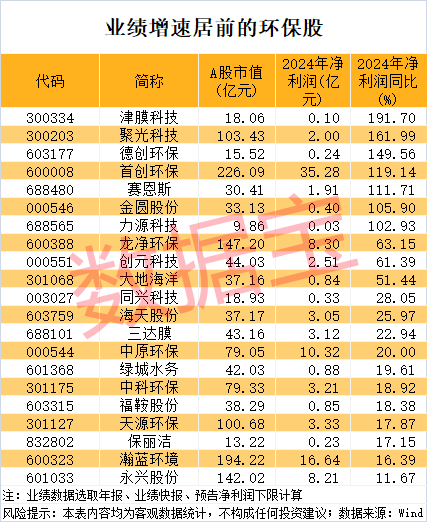

整體業績數據方面來看,數據寶統計,根據年報、業績快報、預告凈利潤下限(無下限取公告數值),2024年凈利潤同比增長(含扭虧為盈)的環保股32只,占已披露業績數據公司數量的比例不到四成。津膜科技、聚光科技、德創環保、金圓股份、力源科技凈利潤扭虧為盈。

首創環保、賽恩斯、龍凈環保、創元科技、大地海洋等環保股在上一年盈利的基礎上,2024年凈利潤增速超過50%。

首創環保2024年實現凈利潤35.28億元,同比增長119.14%。報告期內,公司轉讓子公司ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd的 100%股權,獲得投資收益約17.8億元。此外,公司新建項目陸續投入運營,存量項目盈利能力不斷提升,城鎮水務運營及固廢運營等各業務板塊持續增長。